Korea Association of Unoversity Technology Transfer Management

기술가치실현, 대학과 기업이 함께합니다.

뉴스&톡

> TLO소식 > 뉴스&톡

[전자신문] 성과 홍보하던 브릿지 사업…라이즈 전환되면 사라지나

-

- 작성자

- 관리자

-

- 작성일

- 2024-05-14 10:39:03

-

- 조회수

- 4315

성과 홍보하던 브릿지 사업…라이즈 전환되면 사라지나

“브릿지(BRIDGE) 사업은 10년 넘게 이어져 온 사업입니다. 예산 대비 성과도 좋고, 사업의 정체성과 브랜드도 생기기 시작했는데 모든 대학재정지원 사업이 라이즈(RISE)로 전환되면 이 사업이 유지될 수 있을지 의문입니다.”

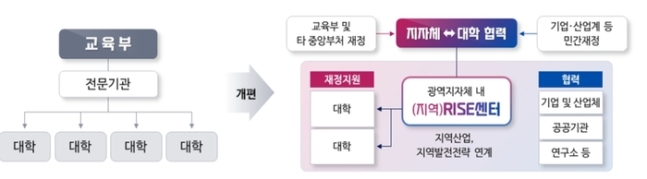

<교육부의 지역혁신중심 대학지원체계(RISE). (자료=교육부)>

대학 기술이전 사업화를 지원하던 브릿지 사업이 라이즈 전환 후 사라질 것이란 우려가 대학가를 중심으로 나온다.

브릿지 사업은 대학의 창의적 자산 실용화를 통해 대학의 기술사업화 선순환 생태계 구축과 확산을 지원한다는 취지로 탄생했다. 2004년부터 대학의 보유기술 사업화를 위해 국·공립대학 기술공급 플랫폼 사업, 대학 선도 TLO 지원사업 등을 추진하다 2015년부터 BRIDGE, BRIDGE+, BRIDGE 3.0 등으로 명칭을 변경해 현재까지 진행 중이다.

오랜 시간 지원한 사업인만큼 성과도 있다. 브릿지 사업 도입 7년 만에 전체 대학의 기술이전 수입료는 2배 이상 증가했다. 2021년 기준 전체 대학의 기술이전 수입료 63%(520억 원)를 브릿지 사업 참여대학이 차지한다. 브릿지 플러스 사업에 참여한 24개 대학의 기술이전 수입료는 사업시작 연도 370억원에 불과했지만 사업종료 시점에 836억원으로 126% 증가했다. 1억원 이상의 기술이전 수입료를 받은 중대형 기술이전 건수도 77건에서 215건으로 늘었다.

브릿지 사업 성과는 교육부가 홍보에 활용할 정도다. 지난해 브릿지 사업 공고를 내면서 교육부는 “브릿지 사업은 대학의 연구성과물 중 사업화가 가능한 기술을 탐색해 후속 연구개발, 시장성 평가 등을 통해 기술이전을 촉진하고 대학의 연구 성과물 활용도 제고에 기여했다”고 평가했다.

이런 교육부 였지만, 브릿지 사업 유지에 대한 의지가 크지 않다는 게 대학가 중론이다. A대 관계자는 “브릿지 사업보다 더 큰 규모의 링크 사업도 이미 흡수 됐는데 라이즈 전환이 되면 브릿지 사업은 당연히 라이즈로 편입되지 않을까 하는 것이 공통된 의견”이라며 “교육부도 브릿지 사업을 유지하는 데 소극적으로 보인다”고 말했다.

B대 관계자는 “라이즈로 전환되면 지원되던 사업의 예산을 다 끌어갈텐데 기술이전 사업화에 대한 경험이나 지식이 없는 상태에서 지자체가 예산을 어떻게 배정할지 우려된다”며 “라이즈 규모가 워낙 크다 보니 이런 작은 사업들은 중요하게 여겨지지 않는 분위기”라고 토로했다.

C대 관계자는 “라이즈는 지역의 혁신 사업이다 보니 지역에 맞는 사업을 운영하는데 더 신경 쓰게 되지 않겠느냐”며 “브릿지 사업은 메인이 되기보다 후순위로 밀려 사업비 구성이나 규모 면에서 지금보다 훨씬 줄어들거나 사라질 것이라 본다”고 우려했다.

서울의 경우 라이즈 전환 후 사업 명칭만 변경 돼 추진될 가능성도 있다. 그러나 규모는 2024년 기준 교당 7억원 내외를 지원하는 브릿지 사업과 비교하면 연 최대 1억원 지원으로 대폭 축소될 전망이다.

한국연구재단 관계자는 “라이즈로 전환되면 사업비가 지자체로 가서 대학으로 가게 될지, 연구재단과 같은 전문기관으로 가게 될지는 모르겠다”며 “라이즈를 담당하는 국·실과 브릿지 사업 담당 부서가 다르다보니 우리도 세부적인 부분까지 알 수 없는 상황”이라고 했다. 이어 “아무래도 라이즈는 지역 내 여러 대학에 고르게 나눠줄 수밖에 없어 거점대에 쏠릴 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.

교육부는 우려는 이해한다면서도 라이즈 전환 이후 사업이 지속될 수 있도록 한다는 방침이다. 교육부 관계자는 “2023년도에 사업 개편이 돼서 기존에 선정된 대학은 협약 기간까지 보장 되는 것이고, 그 이후에는 라이즈 체계로 통합돼 운영하게 된다”며 “대학의 우려가 있을 수 있기 때문에 지자체에 계획 수립하는 단계에서 브릿지 사업의 중요성에 대해 충분히 설명할 계획”이라고 설명했다.